La Capitale e le periferie, una proposta “costituente”

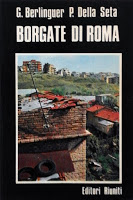

Nel 1970 Franco Ferrarotti pubblicò un importante libro, Roma da capitale a periferia. Si trattava di un rilevante contributo di riflessione sociale sulla città di allora, dopo quello del 1960 di Giovanni Berlinguer e Piero della Seta, Borgate di Roma, che avrà una nuova edizione nel 1976. Erano gli anni in cui la capitale d’Italia ospitava – in condizioni di grave emarginazione – decine di migliaia di persone in baracche ed abitazioni di fortuna, molte delle quali addossate alle mura millenarie degli acquedotti dell’antica Roma:

Nel 1970 Franco Ferrarotti pubblicò un importante libro, Roma da capitale a periferia. Si trattava di un rilevante contributo di riflessione sociale sulla città di allora, dopo quello del 1960 di Giovanni Berlinguer e Piero della Seta, Borgate di Roma, che avrà una nuova edizione nel 1976. Erano gli anni in cui la capitale d’Italia ospitava – in condizioni di grave emarginazione – decine di migliaia di persone in baracche ed abitazioni di fortuna, molte delle quali addossate alle mura millenarie degli acquedotti dell’antica Roma:

«una sfilata di dolente umanità, quella dei baraccati […]; figure nere, caparbie, silenziose, di contadini abruzzesi, calabresi, siciliani, ciascuno con la propria parlata, il profumo della loro terra» [1].

Così erano gli immigrati di allora.

Così erano gli immigrati di allora.

Quella Capitale, allora, scuoteva ed interrogava molte coscienze: non solo quelle degli analisti delle società urbane, ma anche quelle della politica e del mondo religioso. Iniziava allora una complessa crisi politica del governo cittadino, nel dopoguerra sempre guidato da sindaci democristiani, che portò le sinistre in Campidoglio in occasione delle elezioni del 1976, con l’elezione a sindaco di Giulio Carlo Argan.

Ma anche il mondo cattolico partecipò in prima linea a quella stagione: dopo il Concilio, Roma celebrò nel febbraio 1974 l’importante evento dedicato alle Aspettative di carità e giustizia dei cristiani a Roma, rimasto nella memoria collettiva come il convegno sui “mali di Roma” [2]: un incontro dove convergeranno molte energie “inedite” della chiesa romana e da cui partirà una stagione di impegno originale per i poveri e per la costruzione di un orizzonte condiviso nella città.

|

| Theodor Mommsen |

che hanno visto – solo per rimanere alle maggiori evidenze – la fine affrettata e singolare della sindacatura di Ignazio Marino, gli esiti giudiziari dell’inchiesta su “mafia Capitale” ed il commissariamento del litorale per infiltrazioni mafiosa, l’elezione plebiscitaria della sindaca M5S, il prolungarsi – sempre più preoccupante – di grosse criticità nel governo di alcuni dei principali dossier capitolini: dai rifiuti ai trasporti, dallo stato della viabilità all’emergenza sociale.

«Questo ci inquieta tutti; a Roma non si sta senza propositi cosmopoliti. Che cosa intendete di fare?»

La proposta è appunto quella di dare luogo ad una costituente per affrontare le crisi della Capitale e Andrea Riccardi – come ha giustamente ricordato la moderatrice dell’evento, Lucia Annunziata – suggerisce da tempo la convocazione delle energie migliori per provare a tracciare un orizzonte nuovo per Roma: ne parlò la prima volta già nel 1989 [4], nel pieno di una severa crisi cittadina che – vista oggi a quasi trent’anni di distanza – è testimone davvero di un’altra epoca: c’erano ancora la DC e il muro di Berlino, si discuteva di unità politica dei cattolici e il sindaco non era eletto dai cittadini ma veniva ancora scelto dal consiglio comunale…

La proposta è appunto quella di dare luogo ad una costituente per affrontare le crisi della Capitale e Andrea Riccardi – come ha giustamente ricordato la moderatrice dell’evento, Lucia Annunziata – suggerisce da tempo la convocazione delle energie migliori per provare a tracciare un orizzonte nuovo per Roma: ne parlò la prima volta già nel 1989 [4], nel pieno di una severa crisi cittadina che – vista oggi a quasi trent’anni di distanza – è testimone davvero di un’altra epoca: c’erano ancora la DC e il muro di Berlino, si discuteva di unità politica dei cattolici e il sindaco non era eletto dai cittadini ma veniva ancora scelto dal consiglio comunale…Vi tornò di nuovo nel 2015, dopo gli arresti dell’operazione “mondo di mezzo” e la “scoperta” delle infiltrazioni malavitose in Campidoglio. Ora, a poco tempo da quell’ultimo appello, ecco ancora una volta la proposta della costituente. Afferma Riccardi:

«la politica e le istituzioni – oggi ancora di più drammaticamente, e forse in alcuni momenti con un pessimismo radicale – non riescono più a dare un futuro a Roma. […] [V]iviamo in nicchie. E qui c’è il malessere profondo di questa città. [L]’idea della costituente per Roma […] è – mi sembra – l’idea di guardare al di là e di convocare fuori dalle nicchie – e soprattutto fuori dai grandi spazi di rassegnazione – le intelligenze, le volontà, le diversità di un mondo romano che è molto ricco.

La crescita della tecnologia delle informazioni, le reti delle università e tant’altro […] non bastano a fare città, perché qualcosa è morto nella città di Roma: cioè è morto il senso di un comune destino urbano. È inutile parlare di politica quando non c’è un sentire il destino di essere Roma e di essere romani».

L’idea rilanciata da Andrea Riccardi è diretta ed essenziale: oltre che «convocare l’intelligenza e le energie per riflettere su questa città», è necessario

«rivolgersi alle periferie […] [L]a cultura dell’abusivismo […] è tipica dei romani dal dopoguerra in poi, perché un terzo di questa città è stata costruita con l’abusivismo […] e la cultura dell’abusivismo è diventata la mentalità del “si salvi chi può” […] [L]a risposta a tutto questo deve essere una nuova passione, un nuovo investimento nella periferia di Roma. Cioè: se non rinasce una sensibilità “sociale”, la crisi di questa città è profonda. Io penso sia necessaria una concentrazione ideale su Roma e sul suo progetto. Ma è necessario d’altra parte riscoprire un’enorme città dolente, rassegnata».

Andare – o tornare – in periferia. Si tratta di uno dei pilastri della proposta di Bergoglio alla chiesa prima del conclave che lo eleggerà papa [5]; una proposta che ora viene rivolta (e rinnovata) alla politica ed alla società civile. Chissà che qualcuno non la raccolga sul serio…

Paolo Sassi

[1] Giovanni Berlinguer e Piero Della Seta, Borgate di Roma, Roma, Editori Riuniti, 1976, p. 287.

[2] Marco Impagliazzo, La diocesi del Papa. La Chiesa di Roma e gli anni di Paolo VI (1963-1978), Milano, Guerini e associati, 2006, p. 141.

[3] Discorsi parlamentari di Quintino Sella, Roma, Camera dei Deputati, 1887, vol. 1, p. 292.

[4] Grazia Pagnotta, Sindaci a Roma. Il governo della Capitale dal dopoguerra a oggi, Roma, Donzelli, 2006, p. 119.

[5] Andrea Riccardi, Periferie. Crisi e novità per la Chiesa, Milano, Jaka Book, 2016, pp. 7 e ss.

- Elio Toaff. Ricordo di un costruttore di ponti - 19 Aprile 2021

- Quale verdetto per un carnefice? - 11 Aprile 2021

- Il sorprendente incantesimo della famiglia Shtisel - 28 Marzo 2021